Auch in den Premieren von „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ an der Berliner Lindenoper gab es sängerdarstellerisch ganz Großes zu feiern.

Nach Michael Volles Berliner Wotan gleich noch ein Jahrhundert-Sänger? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Darf ich das feststellen, die ich weder Jürgen Kesting noch Jens Malte Fischer heiße? Okay, der Reihe nach. Da ich inzwischen so alt bin wie Neubayreuth, kann ich von den eigenen Opernerfahrungen her zwar nur auf etwas mehr als ein halbes Jahrhundert zurückblicken, war aber schon als Teenager oft im Bayreuther Festspielhaus. Allein dort habe ich, wenn man die Generalproben mitrechnet, als Gymnasiastin, Studentin und Festspielangestellte im Pressebüro, als Journalistin und Kritikerin insgesamt mehr als 300 Wagner-Aufführungen erlebt, darunter dreizehn Mal komplett den mich prägenden „Jahrhundert-‚Ring‘“ von Patrice Chéreau und Pierre Boulez. Und weil Berliner Freunde mich jetzt fragten, bei wieviel verschiedenen kompletten „Ring“-Neuinszenierungen ich überhaupt schon war, habe ich nachgezählt und bin auf immerhin 29 gekommen – drei weitere aktuelle „Ring“-Produktionen in Coburg, Landshut und Zürich aus meinem Besuchsprogramm streben noch ihrer Vollendung zu.

Auf diese Seh- und Hörerfahrungen baue ich – und auf mein in fünf Jahrzehnten erworbenes Wagnerwissen. Für mich ist der Jahrhundert-Superlativ keine Übertreibung. Im Lindenoper-„Ring“ haben ihn sowohl Michael Volle (Wotan/Wanderer) als auch Johannes Martin Kränzle (Alberich) sicher nicht nur für ihre Premierenauftritte mehr als verdient – selbst wenn Volle in „Siegfried“ schwer mit Texthängern zu kämpfen hatte, was nach der Konzentrationsleistung bei seinem hoffentlich nicht einzigartig großartigen „Walküre“-Auftritt nicht weiter verwundert. Beide sind Sängerschauspieler von einem Format, wie Richard Wagner es für die Realisierung seiner Werke erträumt und leider nur in Ausnahmefällen (und gewiss nicht annähernd mit dem heutigen Niveau von gut ausgebildeten Solistenstimmen) erleben durfte.

Rein nummerisch hat in der Inszenierung von Dmitri Tcherniakov Wotan/Wanderer mit den vom Regisseur hinzuerfundenen stummen Auftritten des noch älter gewordenen Wanderers in der „Götterdämmerung“ gegenüber Alberich die Nase vorn. Was aber was Johannes Martin Kränzle als Schwarzalbe in seinen regulären Auftritten im neuen Lindenoper-„Ring“ leistet, ist tatsächlich noch mehr: Denn er verkörpert hier – zwar nicht als Einziger, denn auch Erda (eine Entdeckung: Anna Kissjudit) ist hier ein Mythos, trotz des zeitgenössischen Kostüms und der szenischen Ironie – mit allem, was er hat und kann, nicht nur die Figur, sondern auch in besonderem Maße das Mythische bei Wagner.

In der ersten „Rheingold“-Szene muss dieser Alberich glaubhaft sein, obwohl im Stress-Labor des weitläufigen und mehrstöckigen „E.S.C.H.E.“-Forschungszentrums (Experimental Scientific Center for Human Evolution) er als einziger mit seiner Spezialbrille die Assistenzärztinnen als verführerische Rheintöchter wahrnimmt. Später, im eigenen Nibelungenlabor, agiert er umso rabiater, weil es den titelgebenden Ring und den Verwandlungszauber per Tarnhelm ja gar nicht gibt. Sondern nur einen roten EEG-Helm zu Forschungszwecken. Wie entschieden Kränzle in „Siegfried“ als gealterter Schwarzalbe mit der Gehhilfe durch die schier endlos sich aneinanderreihenden Flure und Räume dieser merkwürdigen Versuchsanstalt streift, zeigt an, dass Alberich schon aus Altersgründen zwar längst nicht mehr der ist, der er mal war, aber sich noch lange nicht geschlagen gibt. Ach, die alten weißen Männner! Seine Greisendarstellung in der „Götterdämmerung“ dann ist umwerfend. Da stakst ein fast nackter Alter so klapprig auf der Bühne herum, dass er sich jeden Moment den Oberschenkelhals brechen könnte und wirkt doch wie aus einem antiken Drama. Und er singt in einer Wortverständlichkeit, die ihresgleichen sucht, wagt Sprechgesang an Stellen, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Schade, dass Dmitri Tcherniakov den für mich nicht nachvollziehbaren Einfall hatte, Alberich in seiner zentralen Szene mit Hagen im 2. Akt auch noch stricken zu lassen. Warum? Das braucht ein Kränzle doch nicht! Der kriegt es auch ohne zwanghafte Beschäftigung hin, einen vollen Saal in Bann zu schlagen, wie er es beispielhaft unter anderem als Gunther im Frankfurter „Ring“ zur Trauermusik und als Beckmesser in den Bayreuther „Meistersingern“ vorgeführt hat.

Apropos Zwang: Es gibt zweifellos Sänger mit stereotypen Gesten, bei denen ein Regisseur gut daran tut, sie anzuweisen, dass sie ihre Hände häufig besser in die Hosentaschen stecken sollten. Andreas Schager gehört aber sicher nicht dazu. Selbst bei seinem konzertanten Siegfried-Debüt in Luzern 2013 hat dieser agile Heldentenor hinreißend gespielt. Hier, an der Lindenoper, darf er wenigstens gegen Ende des 1. Akts „Siegfried“ regelrecht explodieren und eine jugendliche Zerstörungswut hinlegen, die ihresgleichen sucht – ein tänzelnd-gewalttätiger Versuchsmensch und Ego-Shooter, der im Schlaflabor die Frau und im Stresslabor seinen Tod findet. Schagers Spielfreude als Siegfried wird spätestens ab dem 3. „Siegfried“-Akt unnötig gehemmt. Hier fehlt Tcherniakov die Balance zwischen seinem regielichen Figurenpsychogramm und dem Eingehen und Benutzen der darstellerischen Ausdrucksmöglichkeiten eines probaten Solisten (was übrigens auch für Stephan Rügamers exzellenten Mime gilt, den die Regie leider letztlich zu eingleisig anlegt). Für viele Zuschauer bleibt zudem unverständlich, warum in der schrecklichen Schlussszene des 1. Akts „Götterdämmerung“ Siegfried nicht als ein wie immer gearteter Gunther, sondern als er selbst auftritt. Man braucht einerseits Werkkenntnis und andererseits die Fähigkeit, um die Ecke zu denken, damit man hier noch einen tieferen Sinn findet und nicht Entstellung; gleiches gilt für die Absenz von magischen Tränken und wichtigen Requisiten (mit der zwar anders, aber eben auch der neue Bayreuther „Ring“ geschlagen ist). Wie heuer schon als Jung-Siegfried auf dem Grünen Hügel gibt Andreas Schager stimmlich alles, sprich: manchmal zu viel. Aber natürlich ist das Publikum beglückt einen Sänger zu erleben, der die monströse Partie scheinbar mühelos bewältigen kann, zumal wenn das Orchester unter Christian Thielemann immer mehr aufdreht.

Allen Klangfluten gewachsen ist außerdem Mika Kares, ein Hüne in jeder Hinsicht, der gleich in drei Rollen besticht: als eher feinsinniger Fasolt, als polizeibeamtisch fast korrekt wirkender Hunding, in dem es dennoch brodelt, und, von Gesichtsnarben entstellt, als ruhiger und brandgefährlicher Hagen. Ein zentrales Ereignis ist schließlich die Brünnhilde von Anja Kampe, selbst wenn sie bei der „Götterdämmerung“-Premiere im 2. Akt plötzlich mit einer Indisposition zu kämpfen hatte, die Schlimmes fürchten ließ. Wie professionell sie auf diese stimmliche Krise reagiert und die Pause bis zu ihrem finalen Auftritt im Schlussakt genutzt hat, machte mir einmal mehr klar, wie schnell die Auftritte heutiger Wagnersängerinnen und -sänger einem Ritt auf der Rasierklinge gleichen. Meine ohnehin große Hochachtung vor der überaus komplexen Leistung von Opernsolisten ist nochmals gewachsen!

Das darstellerisch Berührende an Kampes Brünnhilde ist deren unbedingte Zeitgenossenschaft: Das ist eine handfeste junge Frau von heute (entsprechende Kostüme: Elena Zaytseva), unkompliziert, impulsiv, direkt, dennoch eine klassische Vatertochter, die erst und mehr als schmerzhaft lernen muss, dass es nicht nur die Liebe zum eigenen Erzeuger und zu ihrem Spielzeugpferd Grane gibt. Während andere Protagonisten vom „Rheingold“ bis zur „Götterdämmerung“ sichtlich etliche Jahrzehnte durchmessen, altert diese Brünnhilde kaum. Warum? Steckt ein Gedanke, eine Logik dahinter?

Immerhin darf sie überleben. Wie in Elisabeth Stöpplers genialer Chemnitzer Inszenierung der „Götterdämmerung“ kommt hier am Ende Erda auf die Bühne, die sich zuvor, nach Siegfrieds Tod, schon mit dem greisen Wanderer unter die trauernden Institutsmitarbeiter gemischt hatte. Als der mitgebrachte hölzerne Waldvogel wieder mit seinen Flügeln schlägt, trennt der Vorhang mit dem 181-teiligen (!) E.S.C.H.E.-Grundriss Brünnhilde für immer von der Institutswelt, die sich dank einer verblüffenden Projektion (Video: Alexey Poluboyarinov) blitzschnell in Luft auflöst. Analog zum Ende der „Walküre“ öffnet sich das bühnentechnisch gut funktionierende, aber klaustrophobische Zimmertheater endlich zum Raum. Brünnhilde steht im Finale mit ihrer Reisetasche vor einer schwarzen Wand im Bühnenhintergrund, auf der die letzte unvertonte Version ihres Schlussgesangs flimmert. Erst jetzt gibt es Weite, wenn auch tiefschwarze, endlich kein Schiebebahnhof mehr.

Fast erlöst folgere ich, dass immerhin Brünnhilde eine Zukunft hat, sich dafür der Regisseur mit seinem Konzept im eigenen (und extrem aufwändigen) Bühnenbild, in einer ästhetisch geschlossenen Endlosschleife verfangen hat. Für eine herkömmliche Opernvorstellung wären die unterschiedlichen E.S.C.H.E.-Räume kein Problem, wenn man sie aber an vier bekanntlich langen Wagnerabenden mal schnell, mal langsam vorbeiziehen sieht, fühlt man Überdruss. Vielleicht ist das politisch gemeint, dass nirgendwo Licht am Horizont oder etwas Schönes auftaucht. Aber Dmitri Tcherniakov, dessen „Carmen“-Inszenierung in Aix en Provence zu meinen zehn besten Opernerlebnissen zählt, hat unterschätzt, dass bei Wagner nicht nur in „Parsifal“ die Zeit zum Raum wird, werden muss. Schon mit seinen Räumen, seinen Verengungen hat er Wagners „Ring“ letztlich verfehlt.

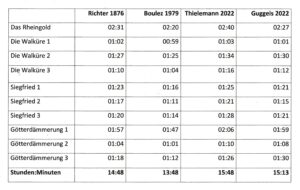

Bleibt noch anzumerken, dass die seit Jahren in den Medien herumgeisternde Zahl von 16 Stunden reiner „Ring“-Spieldauer auch unter dem zum Teil extrem langatmigen Einspringer Christian Thielemann nicht erreicht wurde. Hier ein paar Vergleichszahlen mit zwei „Ring“-Produktionen aus Bayreuth und den aktuellen „Ring“-Dirigaten an der Berliner Lindenoper von Christian Thielemann (Ring I) und Thomas Guggeis (Ring II). Mit den Tempi von Hans Richter, der die „Ring“-Uraufführung 1876 in Bayreuth dirigierte, war Richard Wagner überhaupt nicht einverstanden. Es war ihm viel zu langsam. Vermutlich dürfte ihm das Dirigat von Pierre Boulez (hier die Zahlen von 1979) mehr gelegen haben, das übrigens nicht das bisher kürzeste in Bayreuth war. Möge jeder, der kann, seine Rückschlüsse ziehen.

Aufzeichnungen vom gesamten Premieren-Zyklus sind in der ARD-Audiothek abrufbar. ARTE zeigt „Das Rheingold“ am 29. Oktober 2022 um 21.45 Uhr im Fernsehen und online. Der ganze „Ring“ wird im Rahmen der aktuellen Saison ARTE Opera ab dem 19. November 2022 europaweit mehrere Wochen abrufbar sein. Wer weitere Szenenfotos der Aufführungen sehen will, findet sie hier.

Besuchte Premieren am 2., 3.,6. und 9. Oktober 2022

Sie können Beers Blog abonnieren – Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen und Mitglied bei uns werden. Darüber hinaus ist uns natürlich auch jede Spende hochwillkommen. Die liebste Tätigkeit unseres Schatzmeisters ist es, Spendenquittungen auszustellen. Unsere Bankverbindung bei der Sparkasse Bamberg: DE85 7705 0000 0300 2814 41