Andreas Homoki gelingt am Opernhaus Zürich in der Ausstattung von Christian Schmidt mit Richard Wagners „Rheingold“ ein verheißungsvoller „Ring“-Auftakt.

Immer wieder findet man in Cosima Wagners Tagebüchern den Satz „Ich habe den Übergang gefunden!“ Sie zitiert damit ihren komponierenden Gatten, der häufig nach perfekten musikalischen Übergängen suchte. Offensichtlich hat sich das auch das Züricher „Ring“-Team vorgenommen: Beim „Rheingold“ auf der Drehbühne fließt alles ganz wunderbar – auch szenisch.

Für die räumlichen Voraussetzungen hat Christian Schmidt gesorgt, der hiesigen Opernfreunden spätestens seit seinem Bayreuth-Debüt ein Begriff ist: 2003 schuf er ein gespenstisches Treppenhaus für Claus Guths „Holländer“-Inszenierung. Aktuell erarbeitet der aus Lichtenfels stammende Bühnen- und Kostümbildner am Opernhaus Zürich mit Intendant Andreas Homoki einen neuen „Ring“. Der Vorabend des Vierteilers hatte am 30. April 2022 Premiere.

Der Erfolg dieser Produktion kommt nicht von ungefähr, denn dem Regisseur ist die Handlung selbst wichtiger als die eigene Lesart. „Unsere Arbeit“, sagt er im Programmheft, „will nicht die Deutung der Vorgänge bringen, sondern die Vorgänge selbst zeigen, so spielerisch, sinnlich, emotional, traurig, lustig, überraschend und unterhaltsam wie möglich.“

Mit diesem Ansatz gelingt, was fast schon Seltenheitswert hat: eine Musiktheaterinszenierung, die, gleichzeitig behutsam abstrahierend, historisierend und interpretierend, mit einem Hauch von Ironie, Lokalpatriotismus und Verfremdung einfach das Stück erzählt – ohne die heute übliche Dekonstruktion, ohne Video-Bildüberflutung, ohne Vervielfachung von Figuren, ohne Verrenkungen und Überfrachtungen aller Art.

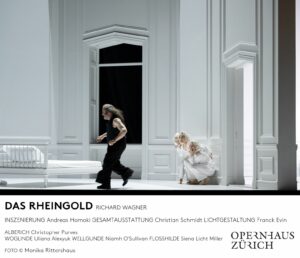

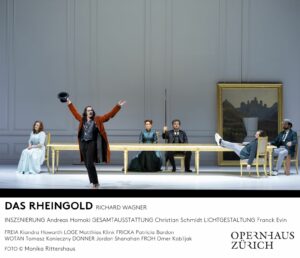

Stattdessen ermöglichen die geniale, auch ästhetisch überzeugende Ausstattung Christian Schmidts (Künstlerische Mitarbeit am Bühnenbild: Florian Schaaf) und die überaus präzise und psychologisch stimmige Personenregie von Andreas Homoki, dass das „Rheingold“ glänzend als Konversationsstück funktioniert und beinahe so flüssig und rasant abläuft wie sonst nur Michael Frayns Boulevardkomödie „Der nackte Wahnsinn“.

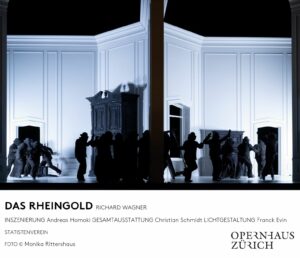

Vier hohe, variabel und sparsam möblierte, weiß vertäfelte großbürgerliche Räume à la Villa Wesendonck auf der Drehbühne sind nicht nur für die Auftritte und Abgänge gut, wie sie im Libretto stehen, sondern darüber hinaus. Da bekommt manches Beiseite-Sprechen eine räumliche Komponente, und Rufe aus der Ferne finden hörbar und sichtlich woanders statt.

Selbst wenn die Zuschauer manchmal den Drehwurm über haben: Es gibt genug zu sehen, worüber man auch bei der nächsten Runde vielleicht nochmal nachdenkt, wenn nicht – hoppla! – immer wieder so frappierende Visualisierungen kämen wie die auf dem repräsentativen Walhall-Ölschinken sitzenden Riesen, Alberich als Kröte und Drachen im mächtigen Gründerzeitschrank und das kurzzeitige Verschwimmen der sonst so akkurat gegliederten weißen Wände (Video: Tieni Burkhalter).

Schon die in weißen Seidenschlafanzügen agierenden Rheintöchter sind für Überraschungen gut, erinnern sie doch mit ihren Weißblondperücken an Marilyn Monroe, während Wotan und Fricka eher für Wagner und dessen erste Frau Minna zu deren Zürcher Zeit ab Mitte des 19. Jahrhunderts stehen. Überhaupt liegt der Fokus deutlich auf den familiären Beziehungen.

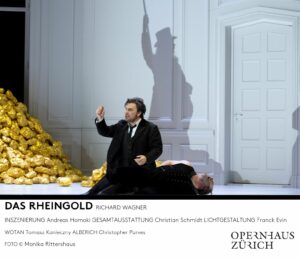

Brüder wie Donner und Froh, Fasolt und Fafner treten wie Zwillinge auf; die einen Snobs der 20er-Jahre mit Kricket-Schlägern, die anderen älplerische Bauern mit leicht jüdischem Einschlag. Und die beiden Schwarzalben in entsprechender Arbeitskluft unterscheiden sich nur deshalb, weil Alberich nach der ersten Szene in eine Machtposition aufgestiegen ist.

Loge, der barfüßige Halbgott, ist auch sonst irgendwie daneben. Diese Mischung aus bekifftem Johnny Depp und schmuddeligem Zirkusdirektor mit Klunkern kommt sogar ein bisschen ins Fliegen, übrigens ganz ohne technische Hilfsmittel, während Erda in unschuldsweißer Robe quasi im Blindflug durch die Räume schwebt und bei aller Eleganz und Modernität mythisch erscheint. Wie öfter in dieser Inszenierung: kleine Ursache (oder unaufwendiges Theatermittel), große Wirkung.

Dass das alles theatralisch so überzeugend abläuft, ist unter anderem der ausgefeilten Beleuchtung von Frank Evin zu danken – sowie zahlreichen unsichtbaren Helfern, die die zauberischen Umbauten sekundenschnell bewältigen. Die Solistenbesetzung ist spielfreudig und sängerisch gut, wobei Matthias Klink eindeutig die Nase vorn hat. Zwar ist er bestimmt kein schön und korrekt singender Loge, aber das leicht Schräge passt zur Rolle, die er in geradezu akrobatischer Beweglichkeit auf die Bühne bringt, dazu packend wortverständlich singt.

Machtvoll trumpfen Tomasz Konieczny als Wotan und Christopher Purves als Alberich auf, füllen ihre Partien sowohl darstellerisch als auch stimmlich prägnant aus. Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als Mime schürt schon jetzt die Vorfreude auf „Siegfried“, an der Seite von Klaus Florian Vogt, auf dessen Rollendebüt man gespannt sein darf. Überzeugend auch Patricia Bardon als Fricka, Kiandra Howarth als Freia und Anna Danik als Erda.

Fasolt und Fafner sind mit David Soar und Oleg Davydov solide besetzt, die beiden kleinen Götter, Jordan Shanahan als Donner und Omer Kobiljak als Froh, lassen aufhorchen, ausgewogen das Rheintöchter-Terzett mit Uliana Alexyuk, Niamh O’Sullivan und Siena Licht Miller.

Dass der neue Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda vermutlich noch nicht ganz vertraut ist mit der Akustik des Hauses, war bei der besuchten dritten Aufführung nicht zu überhören. Im Parkett links kam das tiefe Blech der Philharmonia Zürich oft zu laut an (was aber auch an bestimmten Positionen der Bühnenbildwände liegen könnte), und zumindest zu Beginn waren beispielsweise die Rheintöchter gern einen Tick zu spät, was sich aber sicher einspielen wird. Orchestral ist der neue Züricher „Ring“ dennoch auf einem guten Weg. Und offenbart – entgegen der angeblichen Deutungsabstinenz — szenisch durchaus politischen Biss, denn das überraschende Schlussbild mit dem absurd langen Tisch verweist, wie man aktuell nur allzu gut versteht, auf das unausweichliche Ende.

Ende der ersten Aufführungsserie mit der Vorstellung am 28. Mai; am 18. September 2022 hat als nächstes „Die Walküre“ mit Camilla Nylund in der Titelrolle Premiere. Weitere Infos zum Züricher „Ring“ finden Sie hier.

Wir freuen uns, wenn Sie bei uns Mitglied werden, und sind dankbar, wenn Sie unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen!

Ähnliche Beiträge

- Kulturbauten der Zukunft 5. November 2021

- „Ein Hauch des Staunens“ 13. August 2019

- Volle, der Jahrhundert-Wotan 6. Oktober 2022

- Musikalische „Ring“-Einführung Teil 2 27. Januar 2019

- Donners Rache 9. Juli 2021